Cosa sono i lieviti?

I lieviti impiegati nella panificazione sono in realtà esseri viventi, anche se hanno l’aspetto di polvere o cubetti friabili. Sono, infatti,

organismi unicellulari noti con il nome scientifico di Saccharomyces cerevisiae.

Se visti al microscopio, appaiono come cellule di forma ovale o ellittica con un diametro dai 5 ai 10 micrometri (Figura 1).

Dove vengono impiegati?

Al supermercato sono venduti nella forma di lievito fresco (cubetti) o lievito secco (in polvere). Essi vengono impiegati in cucina per diverse finalità: dalla produzione della birra, a quella del vino a quella del pane o di tutti i prodotti panificati in genere, compresi i tanto desiderati dolci. In questo articolo ci soffermiamo sull’impiego dei lieviti nella panificazione per rispondere alla domanda: Come fanno i lieviti a gonfiare le nostre amate pagnotte?

Come avviene la lievitazione?

Nella produzione del pane, il lievito fresco è aggiunto alla farina con percentuale tra l’1 e il 4% allo scopo di far lievitare l’impasto, ossia di gonfiarlo. Infatti, la parola lievito deriva dal latino levāre che significa appunto alzare. Anche se la quantità di lievito sembra molto bassa rispetto alla farina e agli altri ingredienti, è in realtà sufficiente per far lievitare il pane e ottenere una mollica soffice e morbida.

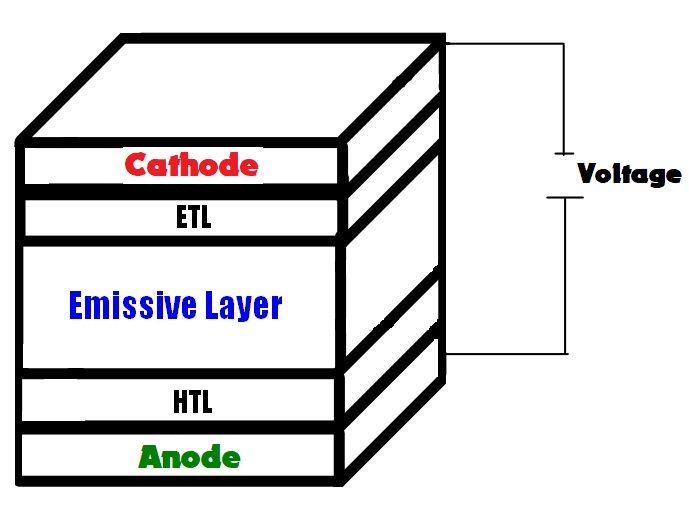

Ma cosa accade nello specifico? Il lievito quando è aggiunto alla farina, inizia a cibarsi dell’amido della farina. Questa sostanza è un polimero formato da molte molecole di glucosio unite insieme. Il lievito dapprima decompone queste lunghe catene, spezzettandole tutte in molecole di glucosio singole e poi inizia a digerire anche il glucosio tramite il processo noto come glicolisi. La glicolisi è una via metabolica comune anche alla nostra respirazione cellulare e consiste nello scomporre il glucosio in due molecole di piruvato (Figura 2). Durante tale reazione si formano anche due molecole di ATP (Adenosine triphosphate). Questa molecola è molto importante perché è la fonte di energia di tutti gli organismi viventi.

Dopo aver ricavato energia tramite la glicolisi, i lieviti passano al processo di fermentazione alcolica, una via metabolica che si discosta dalla nostra respirazione cellulare perché avviene in condizioni anaerobiche, ossia in assenza di ossigeno. In questo processo il piruvato viene ulteriormente spezzettato: una parte della molecola (quella verde in Figura 3) diviene CO2, in seguito alla decarbossilazione; la restante parte viene ridotta a etanolo dal NADH, la molecola che opera le riduzioni in ambiente biologico. Entrambe queste due reazioni vengono assistite da enzimi specifici, come si vede in Figura 3.

È proprio l’anidride carbonica prodotta in questo ultimo stadio a essere responsabile della lievitazione. Infatti la CO2 che è un gas va ora a interagire con le molecole di glutine presenti nella farina. Il glutine è un complesso proteico formato da due proteine: glutenina e gliadina. Tale complesso proteico dà elasticità all’impasto e inglobando la CO2 all’interno della sua struttura molecolare, dà vita alla cosiddetta maglia glutinica. È proprio la maglia glutinica, piena di gas intrappolato a gonfiare l’impasto.

Ecco spiegato come da un cumulo di farina, un pò di lievito e acqua, possiamo ottenere le nostre gonfie pagnotte.